我院郑博福教授研究团队在环境可持续领域顶刊Sustainable Cities and Society发表中国土地利用碳排放重要研究成果

发布时间:2025-09-23

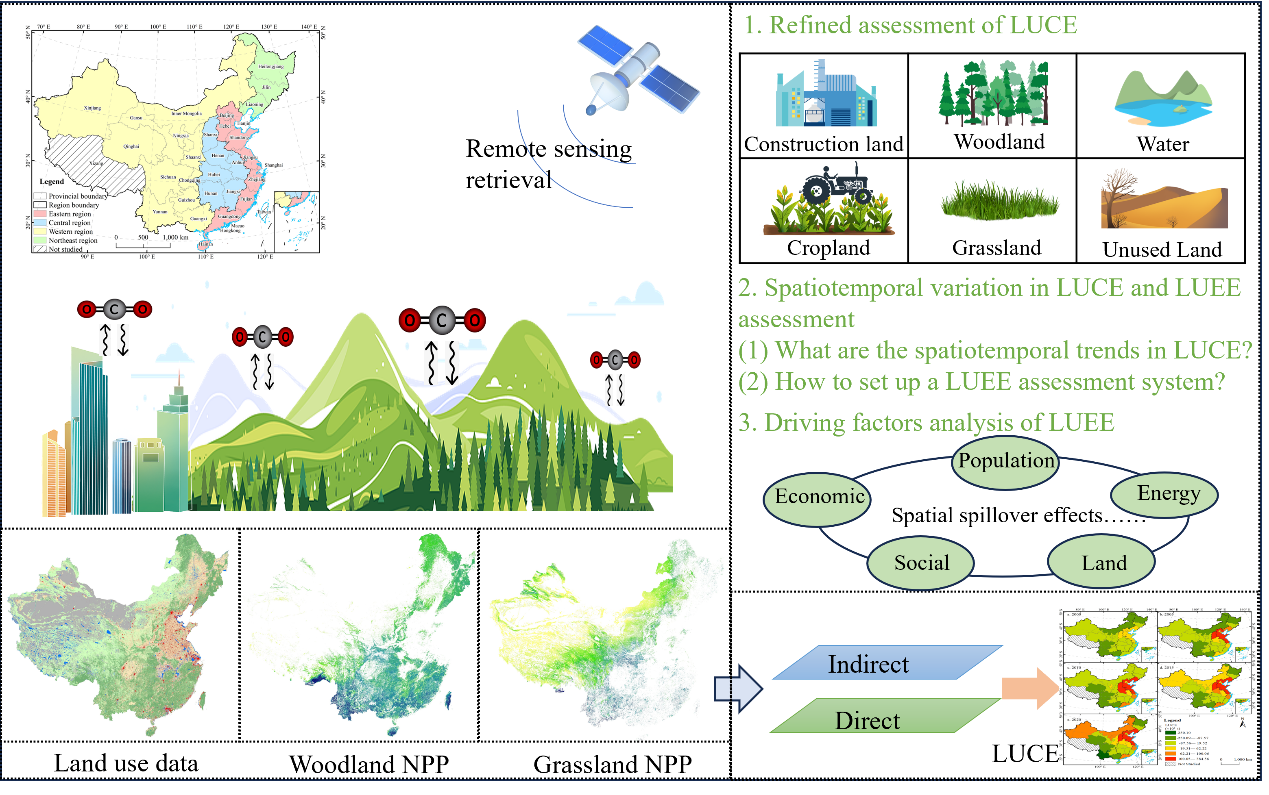

近日,我院郑博福教授领衔的研究团队在环境可持续研究领域国际权威期刊《Sustainable Cities and Society》(IF: 12)上发表了最新研究成果。该研究创新性地构建了“省级核算-效率评估-空间协同”三位一体的分析框架,为精准刻画中国省级土地利用碳排放的动态规律、提升区域协同减排效能提供了重要的科学依据。

研究突破与核心发现

本研究针对现有省级尺度碳排放评估中存在的数据精度不足与机制分析薄弱等问题,实现了多重突破:

1. 框架创新,实现精准核算:研究融合多源遥感数据(如植被净初级生产力NPP)、高分辨率土地利用数据与社会经济统计数据,构建了一个改进的多参数动态核算模型。该模型显著提升了中国各省份碳排放核算的准确性,尤其优化了林地、草地等关键碳汇的空间异质性表征,克服了传统IPCC系数法的局限性。

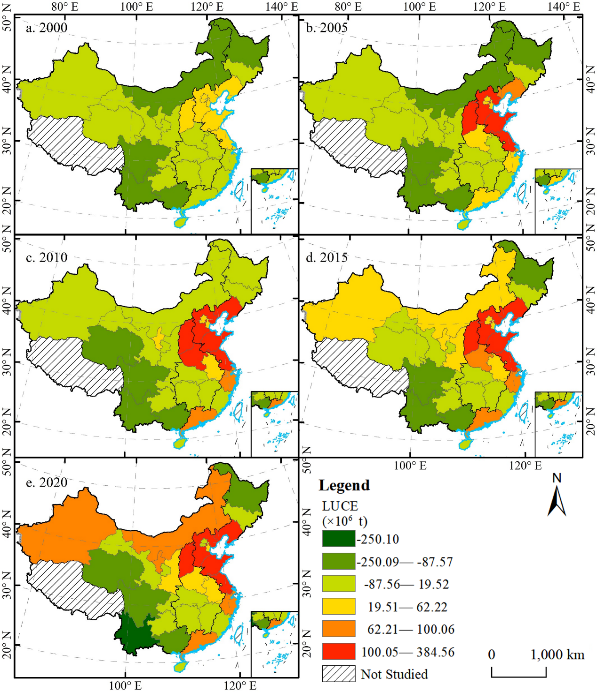

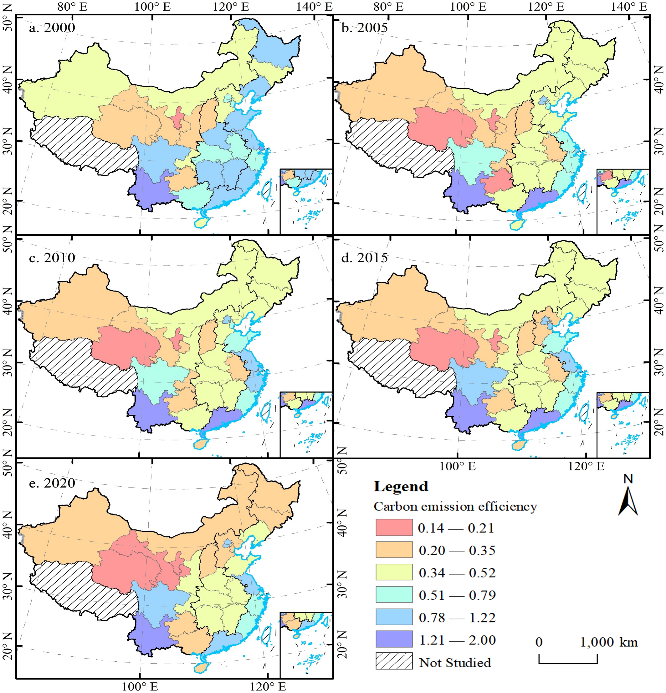

2. 揭示动态逆转与空间分异格局:系统评估发现,2000—2020年间,中国土地利用碳排放总量增长了2.16倍,并在2005—2010年间经历了从碳汇到碳源的关键性逆转。空间上,碳排放效率呈现出鲜明的“东部高效、西部低效”的阶梯式分布格局,揭示了区域发展与碳排放脱钩程度的显著差异。

3. 洞察空间溢出效应,解锁协同治理路径:研究首次在省级尺度上应用空间杜宾模型,深入揭示了土地利用碳排放效率驱动因素的空间溢出效应。研究发现,土地利用强度、产业结构(第二产业占比)和能源强度等因素不仅影响本地效率,更会产生显著的跨区域影响,这为打破行政壁垒、推动区域协同减排提供了全新的理论视角和实证支撑。

学术价值与实践意义

本研究的核心贡献在于系统性地揭示了中国省级土地利用碳排放的时空演变规律及其效率驱动机制。它不仅将中国的减排目标分解落实到省级层面提供了可操作的方法论和精细化数据支持,助力“双碳”战略的精准落地,更为解决全球发展中国家普遍面临的“经济增长与碳排放减排”两难困境,提供了一个可复制、可推广的空间治理范式,对全球可持续发展事业具有重要的理论贡献。

论文第一作者为李锦涛(硕士研究生),通讯作者为郑博福(教授)与万炜(副教授)。该研究得到了国家自然科学基金、江西省重点研发计划等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.106831

0791-83969583

0791-83969583